Obwohl die Schweizer Wirtschaft 2015 und 2016 eine schwierige Phase durchlief, sind die Reallöhne in dieser Zeit vergleichsweise stark gewachsen. In den nächsten beiden Jahren sanken sie dann wieder. Aus dieser Entwicklung lassen sich fünf Einsichten über die Lohnsetzung in der Schweiz gewinnen.

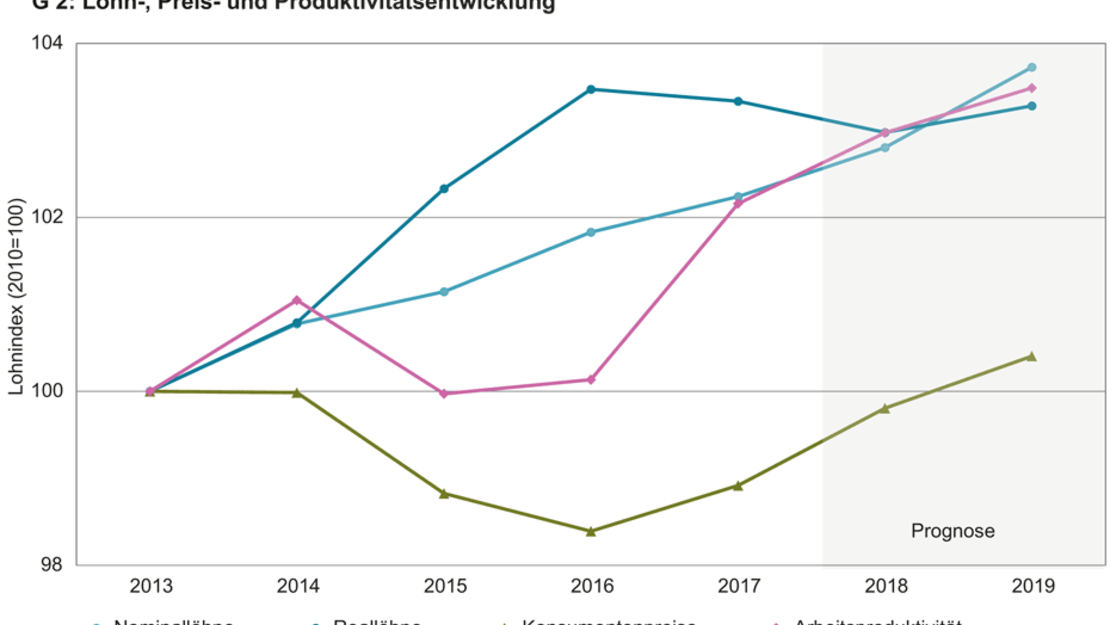

Die Löhne sind in der Schweiz in den letzten zwei Jahren, wenn man die Teuerung abzieht, geschrumpft. Zuvor waren sie drei Jahre recht stark gewachsen. Die folgende Abbildung (siehe G 2) illustriert dieses Auf und Ab. Sie zeigt die Entwicklung der Real- und der Nominallöhne, der Konsumenten-preise – gemessen am Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) – und der Arbeitsproduktivität. Insgesamt wuchsen die Reallöhne gemäss Schweizerischem Lohnindex zwischen 2013 und 2018 um gut 3%. In gleichem Ausmass stieg die Arbeitsproduktivität. Das ist kein Zufall: Die Arbeitsproduktivität ist langfristig der mit Abstand wichtigste Treiber des Lohnwachstums.

Die Abbildung zeigt auch, dass die Nominallöhne über die betrachtete Vierjahresperiode hinweg ziemlich gleichmässig wuchsen, während sich die Reallöhne alles andere als konstant entwickelten. In den Jahren 2015 und 2016 wuchsen die Reallöhne vergleichsweise kräftig. Danach sanken sie zwei Jahre in Folge. Dies ist auf den ersten Blick verwunderlich. Denn 2015 und 2016 waren aufgrund des Frankenschocks keine besonders einfachen Jahre für die Schweizer Wirtschaft.

Der wichtigste Grund für das starke Reallohnwachstum in diesen Jahren war, dass die Preise 2015 und 2016 überraschend sanken. Im Jahr 2015 beispielsweise vergünstigten sich die Konsumgüter in der Schweiz um mehr als 1%. Hauptursache der fallenden Preise war die Aufhebung der Wechselkursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro, die zum Frankenschock führte. Durch die Aufwertung wurden Konsumgüter aus dem Ausland in Schweizer Franken deutlich billiger. Dank sinkender Preise konnten sich Ende 2015 und 2016 selbst jene Lohnbezügerinnen und -bezüger mehr Güter und Dienstleistungen kaufen, deren vertraglich festgelegter Lohn der gleiche blieb.

Wenig Raum für Lohnerhöhungen

Der Spiess drehte sich 2017 um. Die Konsumentenpreise begannen wieder zu steigen. Und obwohl sich die Geschäftslage der Schweizer Firmen allmählich verbesserte, war der Raum für Lohnerhöhungen in vielen Betrieben eingeschränkt. Um Kunden zu halten, änderten viele Exporteure die Preise nach dem Frankenschock in Euro nicht, obwohl diese in Franken einbrachen. Dadurch stiegen die Kosten im Verhältnis zu den Erträgen. Wegen der tieferen Margen fehlte das Geld für Investitionen in Maschinen und in die Forschung und Entwicklung. Viele Unternehmen wollten deshalb zunächst die verpassten Investitionen nachholen, bevor sie höhere Löhne gewährten. 2017 und 2018 kamen daher nur wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Genuss einer Lohnerhöhung. Und nun belasteten die wieder steigenden Preise das Portemonnaie von Herrn und Frau Schweizer. Die Folge: Die Reallöhne sanken in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Auch für das nächste Jahr bleiben die Aussichten für die Lohnbezüger wenig rosig: Gemäss der Konjunkturprognose vom Winter 2018 werden die Löhne auch 2019 nach Abzug der Teuerung nur wenig steigen. (pd.)