Die Schweiz produzierte 2017 weniger Strom, als sie verbrauchte. Zum zweiten Mal in Folge. Die Schweizer Wirtschaft ist im letzten Jahr gewachsen. Der Gesamtwohnungsbestand ebenso und auch die Bevölkerung. Trotzdem nahm der Stromverbrauch der Schweiz «nur» um 0,4 Prozent zu. Dies entspricht einer Steigerung in der Höhe des Jahresverbrauchs von 49 000 Haushalten. Insgesamt wurden in der Schweiz 58,5 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom im Wert von über 10 Milliarden Franken abgesetzt, wie aus der Elektrizitätsstatistik 2017 hervorgeht.

Rund zwei Drittel des Stroms fliessen in die Wirtschaft. Dabei ist die Nachfrage des Industriesektors etwas höher als jene des Dienstleistungssektors. Rund ein Drittel des Stroms wird von Haushalten nachgefragt. In allen Bereichen nahm die Stromnachfrage gegenüber dem Vorjahr leicht zu. Die höchste Zunahme ergab sich bei den Haushalten und in der Industrie. Vor allem in den Haushalten ist der Stromverbrauch im Winterhalbjahr höher als im Sommerhalbjahr. Im Mittel über die ganze Schweiz beträgt der Winteranteil am gesamten Stromverbrauch erfahrungsgemäss rund 55 Prozent.

Kleinerer Verbrauch dank grösserer Effizienz

Der Elektrizitätskonsum je Einwohner hat im vergangenen Jahr trotz Wirtschaftswachstum um 0,5 Prozent abgenommen. Hauptgrund dafür sind Steigerungen der Energieeffizienz. Der Stromverbrauch pro Kopf lag 2017 bei 6920 kWh und damit so tief wie seit 1997 nicht mehr. Im europäischen Vergleich ist der Verbrauch jedoch eher hoch, wobei vor allem die skandinavischen Länder noch mehr Strom pro Kopf nachfragen. So verbraucht jeder Norweger mehr als 20 000 kWh Strom pro Jahr und damit fast dreimal so viel wie ein Schweizer. Das ist nicht zwingend problematisch. Entscheidend ist der Anteil der elektrischen Energie am gesamten Energiekonsum eines Landes. In der Schweiz liegt dieser Wert etwa bei einem Fünftel, in Norwegen bei fast bei 50 Prozent. Die Norweger brauchen also rund dreimal so viel Strom pro Einwohner wie die Schweizer, dafür sind sie weniger von Öl und Gas abhängig.

Wo Strom verbraucht wird, muss auch Strom produziert werden. Der schweizerische Kraftwerkpark erzielte 2017 mit 61,5 Milliarden Kilowattstunden eine gegenüber dem Vorjahr leicht verringerte Produktion. Das grösste Produktionsvolumen realisierten die Speicherkraftwerke (34 Prozent) gefolgt von Kraftwerken in Flüssen (26 Prozent). An der gesamten Elektrizitätsproduktion waren die Wasserkraftwerke somit zu 60 Prozent beteiligt.

Produktion aus Kernkraft auf 30-Jahres-Tief

Etwas mehr als 30 Prozent der Stromproduktion stammen aus Kernkraftwerken. Im vergangenen Jahr produzierten die Kernkraftwerke so wenig Strom wie seit 30 Jahren nicht mehr. Grund dafür war die geringe Arbeitsausnutzung der Kernkraftwerke Beznau I und Leibstadt. Beide Kraftwerke mussten aufgrund von Unregelmässigkeiten für längere Zeit vom Netz genommen werden. So kam das grösste Kernkraftwerk der Schweiz (Leibstadt) im Jahr 2017 nur auf 53 Prozent Arbeitsausnutzung. Auch im Vorjahr waren es lediglich 57 Prozent. Das Kernkraftwerk Beznau I produzierte wie im Vorjahr

keine einzige Kilowattstunde Strom. Die neuen erneuerbaren Energien wie Biomasse und Solarkraft konnten

6 Prozent an die Gesamtproduktion beisteuern. Trotz höherer Produktion aus Wasserkraft blieb die Gesamtstromerzeugung unter dem Landesstromverbrauch. Seit 1950 produzierte die Schweiz damit erst zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres weniger, als sie verbrauchte.

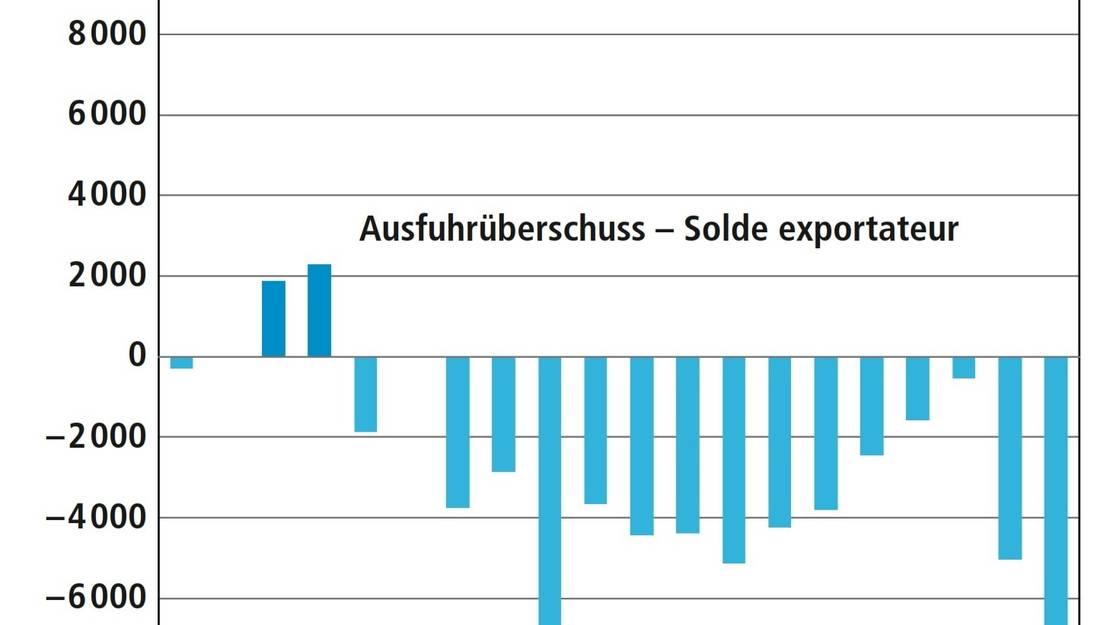

Seit vielen Jahren ist die Schweiz eine Drehscheibe des europäischen Stromhandels. Mit den Nachbarländern wird rege Strom ausgetauscht. Im Jahr 2017 waren vor allem der Netto-Import aus Deutschland und der Netto-Export nach Italien ausgeprägt. Besonders prägnant waren die winterlichen Importe aus Deutschland. Über das ganze Kalenderjahr betrachtet konnte die Schweiz seit 1998 häufig einen Ausfuhrüberschuss vorweisen – sie exportierte

also mehr Strom, als sie importierte.

72 Millionen Franken mehr bezahlt als verdient

Bereits zum zweiten Mal resultierte für die Schweiz nun aber ein Einfuhrüberschuss. Die Importabhängigkeit zeigt sich vor allem im Winter. Für die Bedarfsdeckung sind Importe in den kalten Monaten von zentraler Bedeutung. In allen der letzten 14 Winter reichte die inländische Produktion nicht aus, um den Strombedarf zu decken. Im Winter 2016/17 resultierte sogar ein neuer Einfuhrüberschussrekord. So wurde im Winterhalbjahr rund doppelt so viel Strom importiert als noch im Vorjahr.

Ein anderes Bild zeigt sich im Sommerhalbjahr. Von Mai bis August ist die Elektrizitätsproduktion dank gutem Wasserangebot erfahrungsgemäss hoch und erlaubt Stromexporte in grossen Mengen. Der Aussenhandel mit Strom war für die Schweiz traditionellerweise gewinnbringend. So konnte Strom zu günstigen Konditionen importiert werden, gleichzeitig konnten die Exporte zu attraktiven Preisen abgesetzt werden.

Seit 1970 resultierte regelmässig ein positiver Saldo im Stromaussenhandel. Im Rekordjahr 2008 waren es über 2 Milliarden Franken. Die verringerte Exportkraft und die teureren Winterimporte drückten in den letzten zwei Jahren aber auf den Saldo. Zum ersten Mal überhaupt resultierte 2016 ein negatives Resultat. Das Jahr 2017 brachte keinen Trendwechsel, das Saldo verschlechterte sich weiter auf 72 Millionen Franken. Silvan Rosser

Wetter, Klimawandel und Energiewende in Zürich: www.meteozurich.ch