So nah und doch so fremd: Die jüdische Kultur ist in der Stadt Zürich ebenso verbreitet wie Missverständnissen ausgesetzt. Ein Rundgang des Zürcher Instituts für interreligiösen Dialog (ZIID) zeigt, wie man diese klären kann.

«Vergessen Sie, was Sie über Kirchen wissen», eröffnet Mirjam Treuhaft die Führung durch die Synagoge der Israelitischen Religionsgesellschaft (IRG), wo der Rundgang durch das jüdische Zürich an diesem Abend beginnt. Der im Art-déco-Stil gehaltene, imposante Gebetssaal an der Freigutstrasse strahlt grosse Erhabenheit aus. Doch würden sich tagsüber zwischen den Bänken Kinder tummeln und viel geredet. «Das Wort ‹Synagoge› bedeutet auf Griechisch ja ‹Ort, wo man sich trifft›», sagt Treuhaft. «Sicher zum Gebet, aber es ist auch ein Dorfplatz. Jeder kennt jeden.» Es bereitet der Lehrerin sichtlich Freude, mit den Vorstellungen der Besucher über das Judentum zu spielen. «Frauen sind in unserer Religion nicht nur gleichberechtigt, sondern privilegiert», fährt sie fort. Während die Männer sich täglich zwei- bis dreimal zum Gebet einfänden, genüge es als Frau, ein kurzes Stossgebet an den Herrgott zu richten, damit sei ihre Schuldigkeit getan.

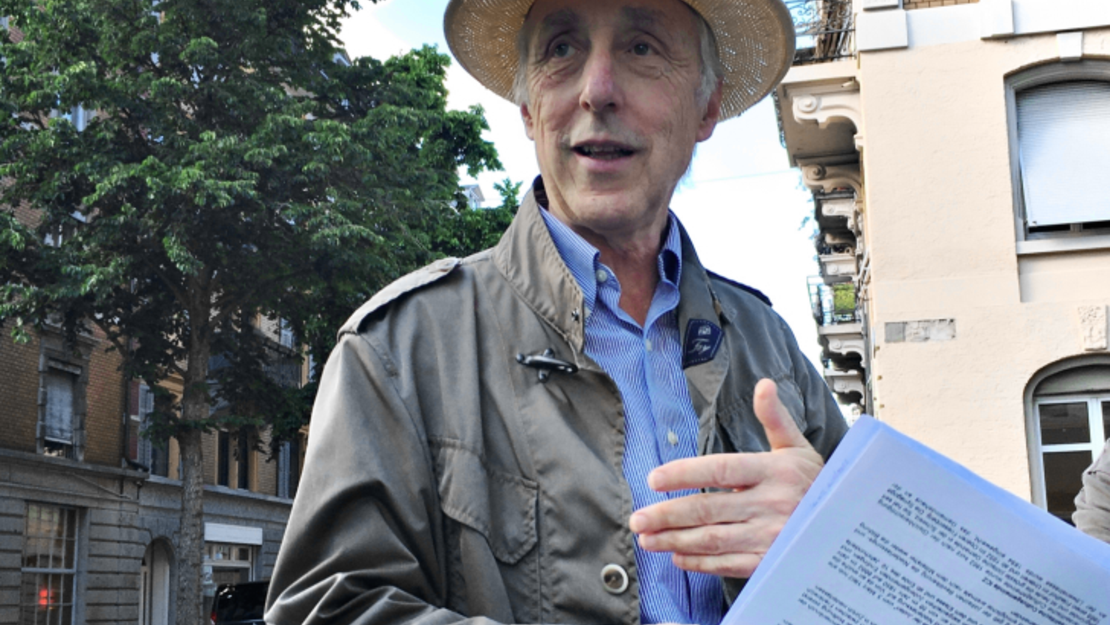

Organisiert haben den Rundgang der Zürcher Historiker Ralph Weingarten und die jüdische Theologin Annette Böckler. Weingarten bietet Führungen zum Thema jüdisches Leben schon seit 1995 an. Die Initiative dazu ging von Michel Bollag, dem früheren Co-Leiter des ZIID, aus. «Es geht uns darum, Judentum und jüdische Lebensformen nicht nur theoretisch, sondern anschaulich, vor Ort und mit der Begegnung mit jüdischen Menschen zu vermitteln», sagt Weingarten. Das gestiegene Interesse an jüdischem Brauchtum und Glauben komme auch daher, dass gerade die Bevölkerung in den Quartieren Enge und Wiedikon, wo viele streng orthodoxen Juden leben, mehr über deren Leben erfahren möchte. «Mir ist es ein Anliegen, zu zeigen, dass es sich bei Jüdinnen und Juden nicht nur um diese Gruppe handelt.» Allein in Zürich seien vier verschiedene jüdische Gemeinden zu Hause, die unterschiedlich rigide Auffassungen über ein gottesfürchtiges Leben haben «Alles , was wir tun , ist, wie in jeder Religion, eine Frage der Interpretation.»

Die zweite Station des Rundgangs bildet die Jüdische Liberale Gemeinde (JLG), die einem progressiven Judentum zugerechnet wird. Das Haus an der Hallwylstrasse nimmt sich im Vergleich zu vorher wie ein Gemeinschaftszentrum aus mit Sitzungszimmern und Schulräumen und einer gemeinsamen Küche. Das Betlokal kommt hell und funktional daher, die Bestückung hingegen ist überall dieselbe: ein Gebetspult, der Thoraschrein, das Lesepult, siebenarmige Kerzenleuchter und das ewige Licht «für die Anwesenheit Gottes».

Umgesetzte Gleichberechtigung

Rabbiner Reuven Bar Ephraim weist auf einen der prägenden Unterschiede hin: «Bei uns können Frauen Rabbinerinnen werden.» Überhaupt spielen in der liberalen Auslegung Begriffe wie Gleichstellung, flache Hierarchien und egalitärer Gottesdienst eine Rolle. Letzteres bedeutet, dass die Mitglieder selber entscheiden, ob sie beim Gebet unter ihresgleichen oder zwischen Frauen und Männern sitzen wollen. Es ist nicht die einzige pragmatische Herangehensweise, in der sich die liberale jüdische Religionsgemeinschaft gegenüber anderen geradezu als fortschrittlich erweist.

Die vorletzte Station des Rundgangs bildet ein Besuch im jüdischen Supermarkt «Koscher City» an der Weststrasse schräg gegenüber der Synagoge der ostjüdischen Gemeinde Agudas Achim, deren Mitglieder das Quartierbild mit ihren schwarzen Anzügen prägen. Das Geschäft hat sein Angebot auf die Anforderungen der jüdischen Speisegesetze ausgerichtet. Die Lebensmittel sind zudem entsprechend markiert, um auch Anfängern die Orientierung zu erleichtern, welche Zutaten zusammen verwendet werden können und welche nicht. Offen ist es für alle.

Ein kurzer Degustationsbesuch im Restaurant der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) in der Lavaterstrasse beschliesst die Tour. Ralph Weingarten ist froh, dass er bei der nächsten Führung etwas mehr Zeit zur Verfügung haben wird für die einzelnen Stationen. Es gibt noch viel zu erzählen. (Alexander Vitolic)