Die Schweiz hatte Anfang des 19. Jahrhunderts den Anschluss verloren: Dank einer Aufholjagd gelang der wirtschaftliche Aufstieg.

Sie war die erste Schweizerin an einer Schweizer Hochschule: Im Jahr 1868 immatrikulierte sich Marie Heim-Vögtlin an der Universität Zürich und studierte Medizin. Gemeinsam mit Anna Heer gründete sie die erste Frauenklinik. Der Marie-Heim-Vögtlin-Weg beim Triemlispital erinnert an die erste Schweizer Ärztin.

Doch Heim-Vögtlin und Heer waren keineswegs die einzigen Frauen, die in diesen Jahren das Land mitprägten und eine Pionierrolle einnahmen. Das zeigt das neue Buch «Das Laboratorium des Fortschritts. Die Schweiz im 19. Jahrhundert» von Historiker Joseph Jung.

Menschen stehen im Mittelpunkt

Trotzdem kommen Frauen in der Geschichtsschreibung nur am Rande vor. Dass diese weiblichen Pioniere von der Gesellschaft nicht als solche wahrgenommen und von der Forschung lange nicht aufgenommen worden seien, liege auch daran, dass sie dazu angehalten waren, im Hintergrund zu wirken, so Jung im Buch.

Frauen wurden Steine in den Weg gelegt. Da war etwa Emilie Kempin-Spyri, Nichte der Autorin Johanna Spyri, die mit ihrem Roman «Heidi» weltberühmt wurde. Emilie Kempin-Spyri studierte zwar als erste Frau Rechtswissenschaften in Zürich, durfte dann aber hierzulande nicht praktizieren. Sie wanderte nach New York aus und gründete eine Rechtsschule für Frauen. 1891 kehrte sie zurück und wurde als erste Privatdozentin an der Universität Zürich zugelassen.

Vom Tourismus zur Industrie

Die Stärke des Buchs «Das Laboratorium des Fortschritts» liegt darin, dass man es nicht von vorne bis hinten durchlesen muss, um den besonderen Zeitgeist des 19. Jahrhunderts zu erfahren. Joseph Jung hat sein Werk in fünf Teile gegliedert, die eigene Geschichten erzählen. Der Historiker schildert die Schicksale von Auswanderern, der Erstbesteigung des Matterhorns, aber auch den Aufbruch in Tourismus, Wirtschaft und Wissenschaft. Das umfangreiche Personenregister lässt erahnen, wie viele Menschen es brauchte, damit der Aufstieg der Schweiz gelang. Dort findet man Hans Caspar Escher. Er gründete 1805 mit dem Bankier Salomon von Wyss eine Baumwollspinnerei. Mit der Zeit konstruierte die Escher, Wyss & Cie eigene Spinnmaschinen und bald Turbinen, Dampfschiffe und Lokomotiven.

Oder Mechaniker Johann Georg Bodmer: Nach seiner Mechanikerlehre eröffnete er 1807 eine mechanische Werkstätte in Küsnacht. Später führte Bodmer Fabriken in England. Er galt als begabter Erfinder und bewies damit, dass Schweizer Industrielle bereits ein hohes Niveau erreicht hatten.

Heute ist die Schweiz für ihren Finanzplatz, ihre Technik und den Tourismus weltweit bekannt. Anfang des 19. Jahrhunderts war sie allerdings ein unbedeutender Kleinstaat. Ein Gesandter des Grossherzogtums Baden schrieb 1829, dass mit der Schweiz nie etwas anzufangen sein werde. In Teilen des Landes grassierte grosse Armut. «Die Situation im Land zeigte sich für viele Schweizerinnen und Schweizer derart hoffnungslos, dass die Emigration als einzige Lösung blieb», heisst es im Buch. Erst mit der Gründung des Bundesstaates 1848 konnte sich die Schweiz entwickeln. Vorher hatten Zollschranken zwischen den Kantonen und unterschiedliche Währungen den Handel gehemmt.

Zürich wurde immer wichtiger

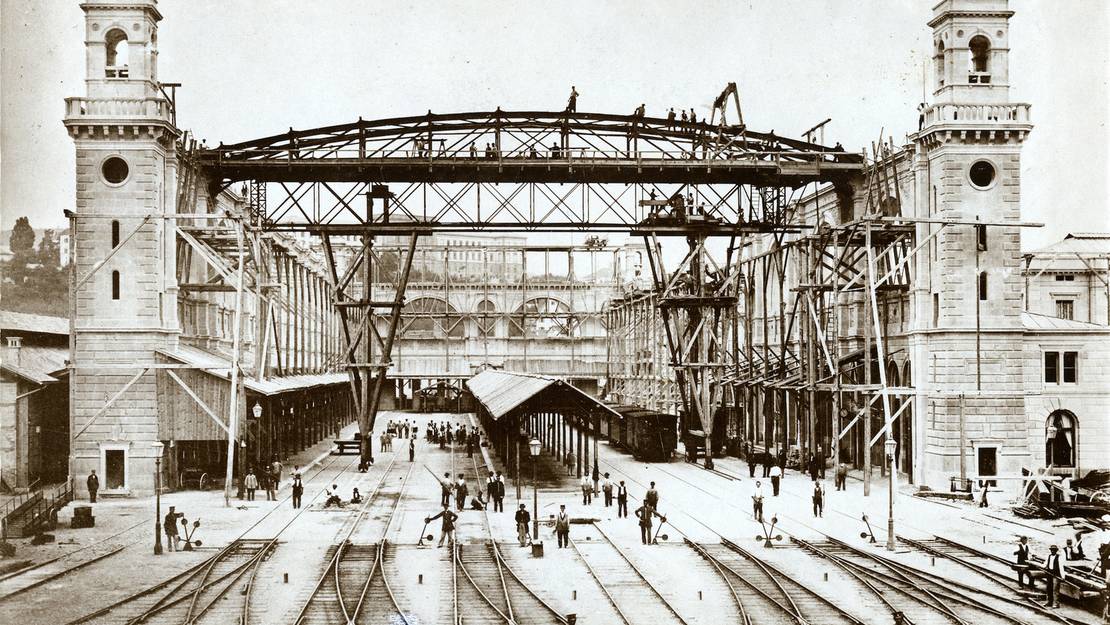

Als Motor stellte sich die Eisenbahn heraus. Im Eisenbahnbau war die Schweiz ebenfalls in Rückstand geraten. Als 1844 die Strecke Basel– Strassburg eröffnet wurde – die ersten Bahnschienen auf Schweizer Boden –, hatten die deutschen Staaten und Frankreich bereits Tausende Streckenkilometer in Betrieb.

Dass die Schweiz doch noch aufholte, ist massgeblich Personen wie Alfred Escher, entfernt mit dem Industriellen Hans Caspar Escher verwandt, zu verdanken. Der Eisenbahnpionier, Unternehmer und Politiker wollte Zürich als zentralen Verkehrsknotenpunkt etablieren. Dass dies gelang, davon zeugt heute der Hauptbahnhof. Auch die Gotthardbahn gehört zu seinem Werk. Weil der Bau von Eisenbahnen aber viel Kapital erforderte, mussten ausländische Banken einspringen. Um sich von dieser Abhängigkeit zu befreien, initiierte Alfred Escher die Gründung der Schweizerischen Kreditanstalt – heute Credit Suisse. Damit war ein wichtiger Grundstein für Zürichs Aufstieg zum Finanzplatz gelegt.

Dass sich all der Pioniergeist lohnte, zeigte sich schon 1864. Damals meinte ein bayrischer Diplomat: «Man kann gewiss sagen, dass die kleine Schweiz einer der grössten Industriestaaten der Welt ist.» In nur 35 Jahren hatte sich seit den negativen Aussagen des Gesandten aus Baden also viel getan. (pw.)

Joseph Jung, Das Laboratorium des Fortschritts. Die Schweiz im 19. Jahrhundert. NZZ Libro 2019, 678 Seiten, 100 Abb. ISBN 978-3-03810-435-3.